| retour haut de page |

Les prestations matrimoniales sont les flux de biens et/ou de services qui ont lieu à l’occasion d’un mariage. Les principaux concepts utilisés dans cette étude sont la dot, le prix de la fiancée, ainsi que toutes les autres prestations matrimoniales élémentaires, la notion de mode de mariage, de mode simple et de mode combiné, ainsi que celle de mode dominant. Tous ces concepts et les options méthodologiques ont été présentés dans l’article : Testart, A., Govoroff, N. & V. Lécrivain 2002 Les prestations matrimoniales. L'Homme 161 : 165-196, dont nous reproduisons ici les premières pages.

PRIVATE Prestations élémentairestc \l 4 "Prestations élémentaires"

Le mariage est à travers le monde presque toujours l'objet de prestations, soit en termes de biens, soit en termes de services. Dans le premier cas, nous parlerons de transferts de biens, sans préjuger de savoir s'il s'agit de dons ou de paiements.

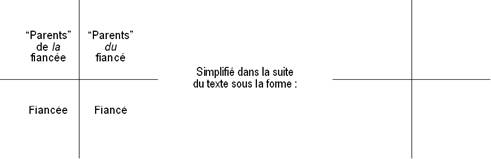

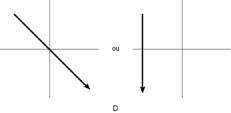

La première question à laquelle nous devons répondre est : qui donne et qui reçoit ? Nous pouvons dire a priori qu’il y a quatre types de protagonistes possibles, les parents de l'épouse, ceux de l'époux, l'épouse et l'époux. Nous les répartirons, toujours de la même manière, en quatre quadrants, selon le modèle de la figure 1. D'une société à l'autre, il se peut que les unités que nous appelons "parents" de l'épouse ou de l'époux soient différemment définies : par exemple, en régime patrilinéaire, c'est généralement le père (et sa femme), tandis qu'en régime matrilinéaire, c'est plutôt l'oncle maternel (et sa sœur). Mais ces différences sont bien connues et n'ont d'ailleurs pas d'incidence sur notre propos.

Fig. 1

PRIVATE Le prix de la fiancéetc \l 5 "Le prix de la fiancée"

Nous appellerons prix de la fiancée (ou compensation matrimoniale, angl. bride price ou bridewealth) tout transfert :

1° de biens relativement standardisés, dont la nature et la quantité sont généralement déterminées par la coutume,

2° fournis normalement par le futur mari,

3° et destinés aux parents de l'épouse.

Ces trois points doivent être explicités comme suit.

1° La liste des biens qui doivent être fournis consistent en richesses typiques de la société : fers de lances ou tissus de raphia en Afrique du Centre, gongs et buffles en Asie du Sud-Est, coquillages et porcs en Mélanésie, etc. Ce sont ces mêmes biens qui interviennent dans le paiement des amendes ou dans les compensations (pour homicide ou pour adultère) ou qui servent dans les échanges économiques d'une certaine importance (achat d'esclaves, de bétail, etc.). Ces richesses jouent dans ces sociétés le rôle de monnaie ou de quasi-monnaie et c'est pourquoi nous considérerons que la pratique actuellement répandue de donner une somme d'argent au beau-père n'est pas, dans son essence, différente des pratiques traditionnelles. Ce sont normalement des biens que le jeune homme désireux de se marier ne peut fabriquer lui-même mais qu'il doit acquérir soit sous forme de don, d'héritage, de prêt ou encore grâce à des razzias. Cette dépendance du mariage par rapport à une richesse déjà quasi-monétaire nous paraît typique. Lorsque le futur mari ne fournit à son futur beau-père que des biens qu'il est lui-même capable de fabriquer (un canoë, des arcs et des flèches, etc.), nous admettrons qu'il s'agit d'une déviation importante par rapport à la pratique du prix de la fiancée : les biens fournis ne représentent que son travail[1], il n'y a pas de dépendance par rapport à une richesse quasi-monétaire, ni par rapport à ses aînés ou à ses parents et le phénomène est assimilable à un service pour la fiancée (infra.).

2° Ces biens sont dus par le fiancé et la charge de les réunir lui incombe même s'ils lui sont donnés par ses parents. Il s'ensuit également qu'il supporte le poids de la dette, lorsque le prix de la fiancée n'est pas payé au moment du mariage ou, comme il est très courant, n'est payé qu'en partie. Les phénomènes de responsabilité collective font que le père ou les autres parents peuvent être tenus responsables de cette dette, mais elle porte de façon primaire sur le mari. Peut-être n'est-il nécessaire de souligner ce point que parce que l'anthropologie a trop insisté sur le mariage comme phénomène collectif engageant globalement deux familles. Ceci n'est pas antinomique avec le fait que les paiements de mariage relève de la responsabilité individuelle du mari. Ce point nous paraît très évident dans la mesure où 1° c'est le fiancé qui se marie et lui, et non un autre, qui acquiert des droits sur son épouse (il n'y a pas de droit collectif ; le lévirat résulte de la transmission d'un droit, ce qui est tout autre chose qu'un droit collectif), 2° c'est lui qui, en cas d'impossibilité de fournir les biens du prix de la fiancée, effectuera un service auprès du beau-père, 3° la sanction en cas de non-paiement tombera sur lui (on lui retirera sa femme, les enfants ne seront pas les siens, etc.). Toutefois, la loi coutumière impose très fréquemment à son père ou à ses apparentés de l'aider, parfois de façon substantielle. Il faut enfin noter un certain nombre de cas, surtout en Asie (chez les Muria Gond, selon Elwin 1947 : 88 ; chez les Santal, selon Orans 1965 : 61-62 ; etc.), dans lesquels ce sont les parents du fiancé qui semblent apporter eux-mêmes les biens aux parents de la fiancée, ce qui dénote peut-être une variation importante par rapport au modèle.

3° Ces biens sont destinés principalement au père ou à l'oncle maternel de la mariée, c'est-à-dire à ses parents de la génération précédente, mais pas normalement à ses frères ni à des parents de même génération qu'elle. Ce point, que nous tenons pour crucial, requiert plusieurs précisions pour être convenablement compris.

Premièrement, les biens qui constituent le prix de la fiancée sont généralement remis à une multitude de parents de la jeune fille[2]. L'allure et la forme de cette distribution est fort variable d'une société à l'autre et beaucoup plus complexe qu'on ne le suppose ordinairement : ce ne sont pas seulement les membres du lignage qui reçoivent les biens du prix de la fiancée (dans le cas patrilinéaire des Nuer, les parents en ligne féminine de la femme reçoivent globalement autant que ceux du lignage) et ce ne sont pas seulement des parents masculins (il y a très souvent un "prix du lait" qui est versé à la mère). Mais il y a généralement un ayant droit principal, celui qui reçoit la plus grosse part dans la distribution : c'est typiquement le père de la fiancée (ou l'oncle maternel en régime matrilinéaire). Ce n'est un frère qu'en cas de décès du père, parce qu'il se substitue au père dans sa fonction de protection et d'autorité par rapport à la jeune fille. Nous n'avons pas d'exemple de mari qui remette directement le prix de la fiancée au frère de l'épouse. Cela vaut tant pour l'Afrique que pour l'Asie qui fournissent les exemples classiques de prix de la fiancée. Il en va de même pour l'Amérique du Nord, pour les Plaines et la côte Nord-Ouest, où les tractations sont bien entre gendre et beau-père. Un doute subsiste pour la Mélanésie pour laquelle il n'existe guère de bonne description de la répartition du prix de la fiancée entre les parents de la jeune fille. A côté d'un auteur comme Francis Edgar Williams (1932 : 71-73) qui indique le père ou l'oncle maternel comme récipiendaire du prix de la fiancée, d'autres auteurs (Whiting 1941 : 87 ; Held 1957 : 94-96) semblent au contraire témoigner de l'intérêt primordial des frères dans la collecte du prix de la fiancée. Cette contradiction apparente s'explique, croyons-nous, comme dans le cas des Trobriandais. C'est le père qui reçoit les biens du prix de la fiancée (Weiner 1988 : 86) et c'est encore lui qui doit les célèbres contre-prestations[3] en ignames (ibid : 91, fig. 5 ; Weiner 1976 : 196-197 [4]) : c'est le père qui fait chaque année un jardin à ignames pour sa fille. Mais comme la relation affinale est contractée pour la durée du mariage et comme ces contre-prestations sont dues tout le temps que dure cette union, les fils du beau-père, c'est-à-dire les frères de la femme, héritent de cette charge lorsque le père devient trop vieux. Ainsi une relation qui était de façon primaire entre gendre et beau-père prend-elle sur la longue durée, mais secondairement, le caractère d'une relation entre beaux-frères.

Deuxièmement, même si les biens reçus par le père pour une de ses filles doivent finalement bénéficier à un des frères de la fille, pour constituer les biens qu'il devra à son tour donner au titre de prix de la fiancée pour son propre mariage, ces biens sont remis au père et lui reviennent de droit. D'un point de vue sociologique, il est fondamental de faire la différence entre le bénéficiaire d'un transfert et l'ordonnateur de ce transfert, c'est-à-dire celui qui collecte les fonds et détient l'autorité, fût-elle purement morale, pour le faire. C'est par exemple la différence entre la pratique de la charité, dans laquelle les hommes font à titre privé des aumônes à des pauvres, et la tradition du Welfare State, où les citoyens payent obligatoirement des impôts qui serviront à aider les plus démunis. Les résultats des deux types de redistribution peuvent bien être semblables dans les deux cas, tout néanmoins diffère dans l'organisation de la société, le partage des pouvoirs ou de l'autorité, le type de liberté ou de contrainte que chacune de ces organisations suppose. Il en va de même dans le cas du prix de la fiancée. Le frère de la fille qui se marie et pour laquelle est fourni le prix de la fiancée peut bien être le bénéficiaire final ; ce n'est pas à lui cependant que sont remis les biens et ce n'est pas lui non plus qui en dispose. Nous avons d'ailleurs des exemples qui montrent que le père (ou l'oncle maternel) peut utiliser à son profit, pour acquérir une seconde épouse, les biens reçus à l'occasion du mariage d'une de ses filles (ou nièces) (Bonnafé 1987-1988 , II : 37 sq., pour les BaTeke d’Afrique Centrale) ; nous avons des exemples de sociétés où le mariage est tardif parce que les jeunes n'ont pas de biens qui leur permettent de se marier tandis que les vieux accumulent les épouses grâce aux biens reçus pour le mariage de leurs filles (Wilson 1959 : 259-260, à propos des Nyakyusa d’Afrique Australe). Le prix de la fiancée, en d'autres termes, est une institution qui témoigne de l'autorité et du pouvoir d'une génération sur l'autre, éventuellement qui marque un conflit entre elles.

Troisièmement, bien que le père reçoive ces biens de droit et en reste le gestionnaire, il se peut que la loi coutumière l'empêche d'en disposer librement. Cette loi peut prendre des formes très différentes et nous n'en mentionnerons que deux qui se rencontrent chez maints peuples bantous de l'Afrique pastorale du Sud ou de l'Est. Selon la première, chaque frère se trouve institutionnellement lié à une soeur de telle façon que les biens reçus par le père à l'occasion du mariage de cette soeur devront être réservés à ce frère pour son propre mariage (Schapera 1938 : 143, pour les Tswana ; J. D. Krige 1939 : 75 sq., pour les Lovedu ; Radcliffe-Brown 1950 : 52-53 pour un commentaire général). Une institution semblable veut que les biens reçus pour le mariage d'une fille soient impérativement utilisés pour le mariage d'un frère issu de la même épouse (E. J. Krige 1936 : 179 sq. pour les Zulu ; Mayer 1950 : 27-28 pour les Gusii ; Gluckman 1950 : 194-9 pour un commentaire général sur ce qu'il appelle "house-property complex"). Ces phénomènes non seulement limitent considérablement la libre utilisation par le père des biens reçus, mais encore modifient profondément la signification et la portée du prix de la fiancée. Nous le désignerons dorénavant par l'expression "prix de la fiancée avec liaison frère-soeur".

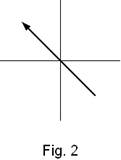

Il s'ensuit que le prix de la fiancée est représentable, selon nos conventions, par la figure 2.

PRIVATE Transfert de type mahrtc \l 5 "Transfert de type mahr"

Il est absolument indispensable de faire la différence entre le prix de la fiancée et un autre type de transfert dans lequel les biens sont également fournis par le futur mari mais à destination de l'épouse (fig. 3). Nous n'avons malheureusement pas d'appellation générique pour ce type de transfert mais son modèle paradigmatique est fourni par le mahr ou sadâq tel qu'il est défini par le droit islamique. Un autre exemple est celui du Morgengab, "le don du matin", de l'Europe barbare. C'est un type de transaction assez rare dans le monde.

PRIVATE Prix du fiancé tc \l 5 "Prix du fiancé "

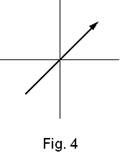

Nous appelons prix du fiancé (angl. groomwealth) tout transfert de richesses (analogues à celles mises en jeu dans le prix de la fiancée) fournies par la future épouse - ou celui qui a autorité sur elle - aux parents du futur mari (fig. 4). Cette configuration n'est attestée que dans quelques très rares cas qui combinent matrilinéarité et matrilocalité.

PRIVATE Dot tc \l 5 "Dot "

La définition de la dot pose d'épineux problèmes, dont l'un de nous a déjà longuement traité dans une précédente publication (Testart 1996-1997, 32 : 10-16), selon qu'elle est destinée au mari (c'est le cas dans le très ancien droit romain du mariage cum manu et très largement dans la tradition française du régime dotal) ou à la femme (c'est le cas dans la tradition juridique hindoue). En toute rigueur il conviendrait de différencier une dos ad maritum [une dot qui va au mari](fig. 5) et une dos ad uxorem [une dot qui va à l’épouse] (fig. 6). Mais, d'une part, cette différenciation est souvent très difficile à mettre en oeuvre dans les données ethnographiques. D'autre part, il peut aussi exister une ambiguïté intrinsèque au phénomène dotal : par exemple, dans le régime dotal traditionnel du droit français, le mari n'est pas propriétaire des biens dotaux (pas plus que la femme d'ailleurs), mais c'est bien lui qui a la gestion de ces biens et a le bénéfice de leur usurfruit, la femme étant réputée juridiquement incapable.

|

|

|

Nous maintiendrons cette ambiguïté et définirons la dot comme un transfert de biens fournis normalement par le père (ou d'autres parents de la génération supérieure) à l'occasion du mariage de sa fille et destinés aux époux, soit à l'un, soit à l'autre (beaucoup plus rarement aux deux, en régime de communauté de biens).

Il arrive que la dot soit fournie par le père à l'occasion du mariage de son fils si celui-ci part s'installer dans sa belle-famille (uxorilocalité, mariage dit "en gendre" ou "en quenouille" en français). Dans tous les cas la dot représente, du point de vue du rapport entre générations, une transaction inverse de celle du prix de la fiancée (ou du prix du fiancé) dans la mesure où c'est la génération supérieure qui fournit les biens au lieu de les recevoir.

PRIVATE Service pour la fiancée tc \l 5 "Service pour la fiancée "

L'exemple paradigmatique de ce mode de mariage (angl. bride service) reste l'histoire biblique de Jacob qui travailla sept ans au service de son beau-père Laban pour obtenir Léa, l'aînée de ses filles, puis sept ans encore pour Rachel, la cadette (Gen. 29.15-30). Nous parlerons de service pour la fiancée lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

1° le gendre se met au service de son beau-père, ce qui implique obéissance, sinon soumission, exécution de travaux sous sa direction et à sa convenance,

2° et (par voie de conséquence) réside avec lui,

3° pendant un temps assez long, plusieurs mois ou années,

4° mais toujours limité et au terme duquel il pourra emmener sa femme en exerçant sur elle tous les droits maritaux qui sont normalement attachés au mariage.

Soulignons que la résidence commune avec le beau-père (généralement appelée uxorilocalité temporaire) n'est que la conséquence de la mise à son service. Cette pratique est susceptible d'énormes variations d'une région du monde à une autre. Le futur mari peut n'avoir pas accès sexuellement à la fille pendant toute la durée du service ; c'est par exemple le cas chez les Hébreux ou chez les populations des basses terres d'Amérique du Sud, ce pour quoi on parlera de "service prémarital"[5] ; mais, ailleurs, il a accès à la fille, en Afrique (Richards 1950 : 225, pour les Bemba) ou en Amérique du Nord (Radin 1923 : 90, pour les Winnebago). Le temps de service peut varier de quelques mois à sept ans ou plus (jusqu'à dix ou douze ans chez les Monguor, Mongol de Chine, Schram 1932 : 122). Le beau-père peut ou non garder le droit d'allonger ce temps ou de refuser la main de sa fille après des années de service. Ce mode de mariage peut constituer le mode normal dans une société ou au contraire n'être que le substitut du prix de la fiancée au cas où le gendre n'a pas les moyens de le fournir.

Quelles que soient ces variations, la caractéristique principale de ce mode est que le travail suffit pour obtenir une femme. C'est notre premier exemple dans lequel des biens ou des richesses ne soient pas requis pour le mariage.

PRIVATE Obligations viagèrestc \l 5 "Obligations viagères"

Dans le service pour la fiancée, le temps de service peut être long et les exigences du beau-père lourdes, mais tout cela prend fin à un certain moment, soit que le soupirant obtienne ce qu'il souhaitait, soit qu'il y renonce. Le mode de mariage que nous examinons à présent suppose au contraire des obligations permanentes vis-à-vis des beaux-parents qui ne prennent jamais fin et sont intrinsèques à la condition matrimoniale. C'est le cas chez les Aborigènes australiens où un homme doit, depuis qu'il est engagé vis-à-vis de sa belle-mère (et dans bien des cas avant le mariage, avant même des fiançailles ou même avant que cette belle-mère n'ait des filles) et jusqu'à sa mort, remettre du gibier ou tout autre produit courant à cette belle-mère, à son mari et à ses apparentés (Testart 1996a, 1996b : 251-253). A la différence du service pour la fiancée, il n'y a ni mise au service du beau-père ni résidence avec lui, mais en commun le fait qu'aucune distribution de richesses ne soit requise pour le mariage.

PRIVATE Echange de soeurs ; droit sur une parente tc \l 5 "Echange de soeurs ; droit sur une parente "

Les considérations classiques de l'anthropologie de la parenté (interdictions de mariage, systèmes de parenté) n'ont que peu de pertinence pour notre propos. Il est finalement assez rare que le fait de fournir une soeur en mariage ouvre le droit d'avoir une femme sans rien avoir à payer ou à fournir : c'est ce mode de mariage sans prestations en biens ni service que nous avons désigné "échange de soeurs".

Il est encore plus rare que le droit préférentiel d'un homme à demander en mariage une parente d'un certain degré ait des effets sur les prestations matrimoniales : c'est ce que nous avons noté "droit sur une parente". Il n'y a que chez les Gilyak (Nikh) en Sibérie orientale que le mariage d'un homme avec une cousine croisée matrilatérale le dispense d'avoir à fournir prix de la fiancée, alors qu'il doit payer s'il épouse toute autre femme (Shternberg 1964 : 165, 200, 206, etc.). Un phénomène similaire est présent dans le cas de ce que l'on appelle généralement le "mariage arabe" où le mariage avec une cousine parallèle patrilatérale ne donne lieu qu'à un prix de la fiancée réduit ou même à une totale absence de paiement (Musil 1928 : 139 ; Kressel 1977 : 444).

PRIVATE Combinaisons de prestations tc \l 4 "Combinaisons de prestations "

PRIVATE Modes de mariagetc \l 5 "Modes de mariage"

En reprenant la terminologie de George Peter Murdock dans son Ethnographic Atlas (1967 : 47), nous avons appelé "mode de mariage" une manière de se marier reconnue par la société et caractérisée dans sa dimension économique, c'est-à-dire caractérisée par l'existence ou l'absence d'une série typique de prestations, transfert de biens ou fourniture de services. Dans la mesure où ces prestations font l'objet de réglementation, dans la mesure où des droits sur une parente (cf. supra.) peuvent en dispenser, dans la mesure où ces prestations peuvent également permettre à celui qui les fournit d'acquérir des droits ou des prérogatives sur l'épouse, pour une multitude d'autres raisons, la catégorie "mode de mariage" est une catégorie juridique autant qu'économique. Deux modes ne se différencient que par leur régime économique et juridique différent ; si la société différencie nettement deux types de mariage (par exemple religieux et non religieux) sans que cette différence n'ait de répercussions économiques ni juridiques, nous ne les différencions pas, les considérant comme un seul mode. La question de savoir si l'on doit considérer un ou deux modes n'est pas toujours simple.

Un mariage est généralement l'occasion d'une multitude de prestations différentes. Elles sont d'importance inégale. Certaines sont banales : un père fait un cadeau à sa fille au moment où elle quitte son domicile pour celui de son mari, elle emporte un trousseau qui peut être modeste, et, lors de la cérémonie, tous les invités se font des cadeaux, etc. D'autres sont purement rituelles et symboliques. Mais certaines prestations prédominent par leur volume, leur valeur ou leur caractère régulier et obligatoire : c'est cette prédominance que nous appelons le "mode". Par exemple, dire qu'une population se marie selon le mode "prix de la fiancée" ne signifie pas qu'il y a seulement un transfert du mari vers le père de la fiancée. La plupart du temps, le prix de la fiancée est associé à des services légers auprès de la belle-mère ; très souvent, une partie du prix de la fiancée est retournée à la famille du fiancé ; etc. La caractérisation du mode en prix de la fiancée signifie que ces éléments ont été jugés secondaires, que l'aspect principal des prestations consiste dans la fourniture de biens par le mari à ses beaux-parents.

Il y a des modes simples, dans lesquels un seul type de prestation élémentaire prédomine nettement, et il y a des modes plus complexes pour lesquels deux types différents de prestations élémentaires prédominent et se combinent : nous les appellerons des modes combinés.

PRIVATE Le prix de la fiancée avec retour équivalent ou la combinaison prix de la fiancée-dottc \l 5 "Le prix de la fiancée avec retour équivalent ou la combinaison prix de la fiancée-dot"

Il est extrêmement courant de par le monde qu'une partie des biens reçus au titre du prix de la fiancée soit retournée par le père de la femme au mari. Chez les Gusii d’Afrique Orientale, le prix de la fiancée, extrêmement variable, comprend au moins un taureau et un nombre quelconque de vaches et de génisses (jusqu'à vingt), plus des chèvres : mais seule une génisse sera retournée au gendre (Mayer 1950 : 15-16, 33 sq.). Chez les Kachin de Birmanie, la famille du fiancé donne de 2 à 10 têtes de bétail (selon le rang de la fille à marier) plus un certain nombre de gongs, des manteaux chinois, des jupes birmanes, des étoffes brodées, des roupies, etc.; celle de la fiancée offre aussi des gongs, des jupes, etc., dont la valeur totale passe pour égale à celle des biens reçus autres que le bétail, mais elle ne retourne aucune tête de bétail (Leach 1972: 180). Dans de tels cas, pour lesquels ce transfert en sens inverse est nettement inférieur en valeur au prix de la fiancée (moins de 50%), nous avons considéré que le prix de la fiancée était prédominant et que le mode de mariage pouvait être assimilé à un mode simple prix de la fiancée.

Mais il n'en va pas toujours ainsi. A vrai dire, de très nombreux exemples, et certains fort bien décrits, nous montrent des retours qui sont de même ordre de grandeur ou même nettement plus important que le prix de la fiancée. Chez les Cheyenne, les Omaha et autres tribus des Plaines et des Prairies, le gendre apporte des chevaux qu'il attache à la tente du beau-père ; le lendemain au plus tard, le beau-père, s'il approuve le mariage, enverra sa fille avec un nombre de chevaux égal ou supérieur (Grinnell 1923 : 137-138 ; Dorsey 1884 : 259-260). La Chine de l'époque des Tang et des Song a donné lieu à la belle étude de Patricia Buckley Ebrey (1991) qui montre que les biens fournis par le beau-père au gendre étaient sensiblement de même valeur que ceux que celui-ci avait lui-même fournis. Chez les Kwakiutl, les Bella Coola et autres tribus de la côte Nord-Ouest, la coutume dite du "rachat de l'épouse" conduit le beau-père à fournir au gendre deux types de prestations : lors du mariage d'abord, puis des années après, lors d'un potlatch, il fournit des biens de grande valeur, tels les fameux cuivres, dont la valeur globale est estimée au double de celle de ceux fournis au titre de prix de la fiancée (Boas 1966 : 53-54 ; McIlwraith 1948, I : 382-396, 406-416).

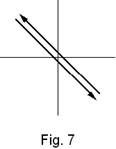

Nous sommes sur ce sujet en désaccord avec Jack Goody (1973 : 2, 20, 1990, passim) qui a proposé de désigner ce phénomène par l'expression "dot indirecte". Cette expression nous paraît incorrecte (Testart 1996-1997, 32 : 16-18) pour plusieurs raisons. D'abord, la dot désigne un transfert de biens qui part des parents de la fille alors qu'ici tout commence par le gendre qui fournit au premier chef les biens ; le beau-père ne débourse rien. Ensuite, il est abusif d'assimiler ce phénomène à une dot, tout comme il l'est à un prix de la fiancée, parce qu’en réalité il combine les deux types de transferts : des biens vont au beau-père et des biens viennent du beau-père. C'est une combinaison spécifique qui peut être représentée par les deux figures 7 et 8 selon que les biens reviennent au mari ou vont à la femme.

|

|

|

Nous parlerons de combinaison prix de la fiancée-dot lorsque des biens en valeur sensiblement égale (retour entre 50 % et 150 %) sont retournés au gendre par le beau-père. Lorsque ces biens sont de valeur nettement supérieure (supérieure à 150 %), ce n'est pas plus une dot "indirecte", c'est une combinaison dans laquelle l'aspect dotal l'emporte largement.

PRIVATE Autres combinaisonstc \l 5 "Autres combinaisons"

On rencontre dans la réalité une multitude de combinaisons dont certaines ne nécessitent pas d'explications supplémentaires : prix de la fiancée et service pour la fiancée (le gendre doit fournir des biens et des services) ; prix de la fiancée, service pour la fiancée et dot ; double dot (de la fille par ses parents et du garçon par les siens) ; prix de la fiancée et double dot ; etc.

Dans le monde islamique le mahr n'est en pratique jamais donné à l'épouse, mais au père de l'épouse. Si celui-ci retourne la totalité des biens qu'il a reçus à sa fille sous forme de bijoux ou autres cadeaux, il n'aura été que le dépositaire transitoire et l'ensemble de l'affaire peut être caractérisé comme un mahr indirect (qui se représente comme sur la fig. 8). Ceci est d'autant plus évident que les biens n'auront été remis au père par le gendre que dans l'intention de doter la fille, d'autant plus que la coutume oblige à cette conversion en conformité avec l'esprit de la loi de l'islam. Ce cas se rencontre occasionnellement, par exemple à l'heure actuelle chez les Zaghawa du Soudan qui appliquent la loi à la lettre (Tubiana 1985 : 289-291), mais paraît avoir été rare. Beaucoup plus fréquemment, le père garde pour lui une partie des biens reçus et ne retourne que l'autre à sa fille sous forme de dot. C'est alors une combinaison mahr-prix de la fiancée, laquelle, si la part qui revient à la fille est trop faible, peut être assimilée à un prix de la fiancée.

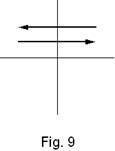

L'ethnographie polynésienne fait état d'une combinaison spécifique qui consiste en des transferts réciproques et équivalents en valeur entre les parents de même génération (fig. 9). Une des meilleures descriptions est celle de Herbert Ian Hogbin (1932) pour Ontong-Java. Compte tenu de ce que nous avons dit sur le prix de la fiancée, ces échanges intra-générationnels ne peuvent être en aucun cas assimilés à la combinaison prix de la fiancée-dot.

PRIVATE Multiplicité des modes ; mode dominant

Dans une société donnée, il y a en général plusieurs modes de mariage au sens où nous venons de les définir. Cela provient tout d'abord du fait qu'il y a des modes alternatifs. Dans de nombreuses sociétés qui considèrent le prix de la fiancée comme le mode normal de mariage, le gendre trop pauvre, incapable de fournir le montant du prix de la fiancée, peut faire un service pour la fiancée. Les deux modes sont réguliers mais le prix de la fiancée est le mode préférentiel au sens où un homme bien né et ambitieux y aura recours. Dans un tel cas de figure nous appelons le prix de la fiancée "mode dominant" et le service pour la fiancée "mode secondaire" dans la mesure où il est substitutif du premier et mal vu. Mais dans d'autres sociétés, on juge normal et bienséant que le gendre effectue un service pour la fiancée et ce ne seront que les hommes trop âgés et très riches qui recourront au prix de la fiancée pour acquérir une seconde épouse : nous considérerons alors le service pour la fiancée "mode dominant" et le prix de la fiancée "secondaire". En plus de ces modes, le gendre pauvre et trop fier pour entrer au service d'un beau-père peut enlever celle de ses rêves. Cela constitue un troisième mode, que nous avons appelé selon la tradition anthropologique "enlèvement" qui suppose généralement le consentement de la femme mais pas toujours, et qui s'oppose de toute façon au rapt, enlèvement dans un contexte guerrier. L'enlèvement est souvent un mode irrégulier qui pour cette raison n'intervient qu'en troisième ou quatrième position, et il sera en général régularisé, peut-être des années après, par le gendre qui fournira au beau-père offensé un prix de la fiancée ou une compensation. Mais l'enlèvement peut aussi être quasi-institutionnalisé, avec des formes rituelles d'apaisement des conflits, dans des sociétés comme celles d'Australie où il est très difficile pour les jeunes hommes de se procurer des épouses. Enfin, dans quelques rares cas (par exemple, à Tikopia, en Mélanésie), il est le mode normal et régulier auquel tout homme digne de ce nom doit recourir pour se procurer une épouse : nous l'avons alors classé en mode dominant.

Prix de la fiancée et échange des soeurs sont également des modes alternatifs. Selon les sociétés, c'est l'un ou l'autre qui est considéré comme bon et l'autre détestable. Les Tiv constituent en Afrique un cas classique de peuple qui trouvait normal d'échanger les femmes alors qu'il jugeait que le fait de payer pour des femmes risquait de les assimiler, elles ou leurs enfants, à des esclaves (Bohannan 1969: 69). Les Bété (Côte d'Ivoire), à l'inverse, interdisaient l'échange direct des femmes et soutenaient que des femmes ainsi acquises seraient comme des esclaves (Dunglas 1939: 380). L'interaction entre les deux institutions peut être complexe. Voici par exemple les Orokaiva (Nouvelle-Guinée) parmi lesquels Francis E. Williams (1930 : 137-139) distingue trois formes d'échange de femmes : une première sans aucun paiement, une seconde dans laquelle chaque partie fournit un prix de la fiancée (appelé significativement a-dorobu, de a "vulve" et dorobu "richesses") pour la femme reçue, une troisième dans laquelle chaque partie fournit ce même prix de la fiancée et reçoit en contrepartie un montant égal (appelé tout aussi significativement bi-dorobu, de bi "pénis"). Dans toutes ces formes, le solde financier est nul, mais le jeu de la richesse est différent : inexistant dans le premier cas, il y a des paiements égaux et réciproques dans le second, enfin, dans le troisième, chaque partie met un point d'honneur à retourner le prix reçu, faisant ainsi montre de générosité tout en refusant l'idée de paiement.

Nous n'avons jusqu'ici évoqué que des exemples de sociétés faiblement stratifiées. La stratification sociale est une source majeure de pluralités de modes. Le cas le plus impressionnant est certainement celui de l'Inde. Le dharmashastra distingue huit formes de mariage toutes différentes par les prestations matrimoniales qu'elles impliquent. Mais tous les observateurs, depuis les observations faites par l'abbé Dubois (1985 : 173 sq.) à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au récent travail de Véronique Bénéï (1995 : 13) pour le Maharashtra[6], reconnaissent qu'en pratique seules deux parmi ces formes[7] étaient vivantes : le prix de la fiancée et la dot. Le prix de la fiancée était le fait des basses castes, la dot celui des hautes castes. Notons que le prix de la fiancée est considéré comme illégitime par le dharmashastra car il est immoral de faire du profit sur ses parents, mais cette illégitimité, venant seulement de la faute du père qui accepte de l'argent pour sa fille, n'entache pas le mariage qui est considéré comme totalement valide (Mayne 1953 : 135).

La Chine constitue un exemple tout aussi net de différenciation des prestations matrimoniales selon la stratification sociale. Le mode dominant est, ainsi que nous l'avons dit, une combinaison de prix de la fiancée avec retour sous forme de dot. Ce phénomène est parfaitement attesté pour la Chine historique, presque depuis l'antiquité, à la fois par des inscriptions, des livres de rites et des législations. Mais, comme il en va souvent, la documentation historique concerne presque exclusivement les hautes classes. Les travaux des sociologues et ethnographes menés au début et au cours de ce siècle montrent que seules ces classes se conformaient à ce modèle (Lang 1946 : 37 ; Levy 1949 : 95-6). Les paysans pauvres, c'est-à-dire la grande masse de la population, recevaient le prix de la fiancée et ne fournissaient pas de dot.

Références citées dans ce texte

Bénéï, V. 1995 To give or not to give : From Brideprice to Dowry in Maharashtra (Pune District). Pondichéry, Institut français de Pondichéry.

Boas, F. 1966 Kwakiutl ethnography (éd. par H. Codere). Chicago & Londres : University of Chicago Press.

Bohannan, L. & P. 1969 The Tiv of central Nigeria. Londres : International African Studies.

Bonnafé, P. 1987-88 Histoire sociale d'un peuple congolais (2 vols.). Paris : ORSTOM.

Dorsey, J.O. 1884 Omaha sociology. Washington : Bureau of American Ethnology, third Annual Report for 1880-1882 (p. 211-368).

Dubois, Abbé J. A. 1985 [1825] Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde. Paris : A. M. Métailié.

Dunglas, E. 1939 Côte d'Ivoire : Bété. In Coutumiers juridiques de l'AOF, vol. III. Paris : Larose.

Ebrey, P.B. 1991 Shifts in marriage finance from the sixth to the thirteenth century. In Watson, R.S. & Ebrey, P.B. (éds.) Marriage and inequality in chinese society. Berkekeley : University of California Press.

Elwin, V. 1947 The Muria and their Gothul. Bombay : Oxford University Press.

Evans-Pritchard, E. E. 1951 Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford : Clarendon Press. (Parenté et mariage chez les Nuer, trad. franç., Paris, Payot, 1973).

Gluckman, M. 1950 Kinship and Marriage among the Lozi of Northern Rhodesia and the Zulu of Natal. In A.R. Radcliffe-Brown & D. Forde (éds.), African Systems of Kinship and Marriage. London : Oxford University Press.

Goody, J. 1973 Bridewealth and dowry in Africa and Eurasa. In Goody, J. & S.J. Tambiah Bridewealth and dowry. Cambridge : Cambridge University Press.

Grinnell, G. B. 1923 The cheyenne Indians. New Haven : Yale University Press.

Held, G. J. 1957 The papuans of Waropen. The Hague : Martinus Nijhoff.

Hogbin, H. I. 1932 Polynesian Ceremonial Gift Exchanges. Oceania 3 : 13-39.

Kressel, G. M. 1977 Bride-price Reconsidered. Current Anthropology 18 : 441-458.

Krige, J. D. 1936 The Social System of the Zulus. Pietermaritzburg : Shuter and Shooter.

Krige, J. D. 1939 The Significance of Cattle Exchange in Lovedu Social Structure. Africa 12 (4) : 393-424.

Lang, O. 1946 Chinese family and society. New Haven, Yale University Press [trad. franc. La vie en Chine, Paris : Hachette].

Leach, E. 1972 [1954] Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie: Analyse des structures sociales kachin [trad. de l'anglais]. Paris: Maspero.

Levy, M.J. 1949 The family revolution in modern China. Cambridge : Harvard University Press.

Malinowski, B. 1929 The sexual life of savages in north-western Melanesia : An ethnographic account of courtship, marriage, and family life among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea. New York : Harcourt [trad. fr. La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, Paris, Payot, 1930].

Malinowski, B. 1935 Coral gardens and their magic (2 vols.). Londres : George Allen & Unwin [trad. fr. Les jardins de corail, Paris, Maspero, 1974].

Mayer, Ph. 1950 Gusii bridewealth law and custom. Le Cap, Londres & New York : Oxford University Press.

Mayne, J. D. 1953 Treatise of Hindu Law and Usage. Madras : Higginbothams.

McIlwraith, T.F. 1948 The Bella Coola Indians (2 vols.). Toronto : University of Toronto Press.

Murdock, G.P. 1967 The ethnographic atlas : A summary. Ethnology 6 : 109-236 (réédité sous volume séparé).

Musil, A. 1928 The Manners and Customs of the Rwala Bedouins. New York : American Geographical Society.

Orans, M. 1965 The Santal : A Tribe in Surch of Great Tradition. Detroit : Wayne State University Press.

Radcliffe-Brown, A.R. 1953 (1950) Introduction. In Radcliffe-Brown, A.R. & D. Forde (éds.) Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique Noire (trad. fr.). Paris : PUF.

Radin, P. 1923 The Winnebago Tribe. Washington, Smithsonian Institution, 37 th Annual Report of the Bureau of American Ethnology.

Richards, A.-I. 1950 Some types of family structure amongst the central Bantu. In Radcliffe-Brown, A.R. & D. Forde (éds.) African systems of kinship and marriage. London : Oxford University Press.

Schapera, I. 1938 A handbook of Tswana Law and Custom. London : Oxford University Press.

Schram, L. 1932 Le mariage chez les T'ou-jen du Kan-sou. Changai : Imprimerie de la mission catholique.

Shternberg, L. I. 1964 [1933] The Gilyak, Orochi, Goldi, Negidal, Ainu [Traduit du russe par Leo Bromwich et Norbert Ward]. New Haven : Human Relations Area Files.

Testart, A. 1996-97 Pourquoi ici la dot et là son contraire? Exercice de sociologie comparative. Droit et cultures 32 (1ère partie) : 7-36 ; 33 (2ème partie) : 117-138 ; 34 (3ème partie) : 99-134.

Testart, A. 1996a Manières de prendre femme en Australie . L'Homme 139: 7-57.

Testart, A. 1996b Le prix de la fiancée et autres prestations destinées aux parents de l'épouse dans quelques sociétés primitives. Annales de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand 32 : 235-267.

Tubiana, M.-J. 1985 Des troupeaux et des femmes : mariage et transferts de biens chez les Beri (Zaghawa et Bideyat) du Tchad et du Soudan. Paris : L'Harmattan.

Weiner, A. 1976 Women of value, men of renown : New perspectives in Trobriand exchange. Austin : University of Texas Press (trad. fr. La richesse des femmes ou comment l'esprit vient aux hommes, Paris : Seuil, 1983).

Weiner, A. B. 1988 The Trobrianders of Papua New Guinea. Orlando (Calif.) : Holt, Rinehart & Winston.

Whiting, J. W. M. 1941 Becoming a Kwoma. New Haven : Yale University Press.

Williams, F. E. 1930 Orokaiva society. Londres : Oxford University Press.

Williams, F. E. 1932 Sex Affiliation and its Implications. Journal of the Royal Anthropological Institute 62 : 51-81.

Wilson, G. 1959 [1951] The Nyakyusa of South-Western Tanganyika. In Elisabeth Colson & Max Gluckman (eds.), Seven Tribes of British Central Africa. Oxford : The Rhodes-Livingston Institute.

| retour haut de page |

A

= B + retour supérieur :

combinaison de B et prestation inverse (à l’époux ou aux époux) lorsque

ce retour est supérieur ou égal à 150 %.

A

= B + retour supérieur :

combinaison de B et prestation inverse (à l’époux ou aux époux) lorsque

ce retour est supérieur ou égal à 150 %.

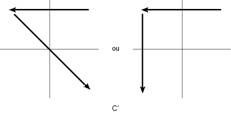

A’

: similaire à A, mais le retour semble se faire des parents de la

fiancée vers les parents du fiancé.

A’

: similaire à A, mais le retour semble se faire des parents de la

fiancée vers les parents du fiancé.

B (comme

l’initiale de l’anglais « bride-price » ou « bridewealth ») :

prix de la fiancée,

tout transfert de biens (et non de services) du fiancé vers les

beaux-parents, à condition que le retour soit inférieur ou égal à 50 %.

B (comme

l’initiale de l’anglais « bride-price » ou « bridewealth ») :

prix de la fiancée,

tout transfert de biens (et non de services) du fiancé vers les

beaux-parents, à condition que le retour soit inférieur ou égal à 50 %.

Ce code s'applique à tout transfert de biens du fiancé vers les parents (de la génération antérieure) de la fiancée, même si ces biens sont de valeur modique[8], pourvu que ce transfert ne soit pas contrebalancé par un transfert en sens inverse de biens de valeur globalement équivalente (voir remarques finales sur "retour" et codes C, E et A) et pourvu qu'il n'entre pas dans une autre combinaison (voir H M’ N T U Z qui sont des combinaisons de prix de la fiancée).

Les sources permettent relativement bien de juger à qui va le prix de la fiancée. Il y a toujours distribution entre une multitude de parents du côté de la fiancée (en particulier des maternels) mais le prix de la fiancée est destiné pour l'essentiel à celui qui détient la plus grande autorité et est le principal bénéficiaire de la distribution, le père (en régime patrilinéaire) ou l'oncle maternel (en régime matrilinéaire). Le principal problème vient des sources qui disent que le prix de la fiancée est remis aux frères. Il y a deux interprétations possibles: soit le frère aîné est (dans le système de parenté) assimilé au père, soit le frère aîné ne détient ce rôle que parce que le père (et ses frères) sont décédés. Nous tenons donc que le frère n'occupe la place principale que par substitution du père. Sinon, s'il s'avérait que les biens étaient dus de plein droit au frère, ce ne serait plus un prix de la fiancée, il faudrait envisager une autre catégorie.

B est un code par défaut : en cas d’indécidabilité ente B et C, B et G, etc., nous avons noté B par convention.

B’

: similaire à B, mais le mouvement des biens semble se faire des parents

du fiancé vers les parents de la fiancée.

B’

: similaire à B, mais le mouvement des biens semble se faire des parents

du fiancé vers les parents de la fiancée.

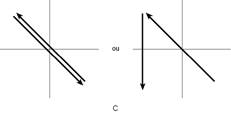

C = B + D

C'est la combinaison du prix de la fiancée et de la dot pour des

montants égaux ou sensiblement égaux, et uniquement dans ce cas

(montant du retour > 50 % et < 150 %). Dans le cas où le retour

n’atteint pas 50 %, nous avons considéré que son existence ne modifiait

pas la nature de l'institution, et donc noté B.

C'est la combinaison du prix de la fiancée et de la dot pour des

montants égaux ou sensiblement égaux, et uniquement dans ce cas

(montant du retour > 50 % et < 150 %). Dans le cas où le retour

n’atteint pas 50 %, nous avons considéré que son existence ne modifiait

pas la nature de l'institution, et donc noté B.

La distinction entre C et M mahr indirect est toujours un peu délicate, l'appréciation du caractère obligatoire du second transfert toujours difficile et susceptible de varier d'une région à l'autre, ou d'une période historique à une autre, pour une multitude de facteurs.

C’

= B’ + D : similaire à C, mais le premier mouvement des

biens semble se faire des parents du fiancé vers les parents de la

fiancée.

C’

= B’ + D : similaire à C, mais le premier mouvement des

biens semble se faire des parents du fiancé vers les parents de la

fiancée.

D :

dot,

transfert significatif des parents de l'épouse vers l’époux ou les

époux.

D :

dot,

transfert significatif des parents de l'épouse vers l’époux ou les

époux.

Le fait que les parents de la jeune fille lui fassent des cadeaux au moment de son mariage étant un phénomène banal et presque universel (cadeau d'autant plus compréhensible qu'en régime virilocal, le plus fréquent, elle quitte le domicile parental), nous ne notons D que lorsque ces cadeaux représentent un volume substantiel.

Les limites inhérentes aux sources et la difficulté de ce sujet ne permettent pas de poser la question de savoir si la dot est ad uxorem ou ad maritum (sauf en régime islamique dans lequel c'est la donnée première qui apparaît dans les sources). Mais elle n'est par définition pas destinée aux parents du fiancé.

Nous notons donc D un transfert qui a les trois caractéristiques suivantes :

1° il est substantiel,

2° issu des parents de la fiancée

3° et destiné au couple, à l'épouse ou à l'époux.

Le trousseau (effets personnels ou articles ménagers octroyés à l'épouse) n'est pas pris en compte, sauf si il est important en valeur : il est alors assimilé à la dot.

D’

: combinaison, rare, d’une dot (ad uxorem) et d’une

prestation de type mahr (code M).

D’

: combinaison, rare, d’une dot (ad uxorem) et d’une

prestation de type mahr (code M).

E :

prestations égales et réciproques entre les parents des deux époux

E :

prestations égales et réciproques entre les parents des deux époux

Ce type de prestations qui apparaît comme typique de la Polynésie et d'une partie de la Mélanésie insulaire engage souvent les deux parties sur le long terme, pendant toute la durée de l'alliance. Sous sa forme la plus caractéristique, les deux parties fournissent des biens de nature différente : biens masculins contre biens féminins. Le trait distinctif de cette forme de prestations matrimoniales n'est ni le don, ni son caractère fortement ostentatoire (toutes choses que l'on retrouve presque partout ailleurs), encore moins les données symboliques (avec l'opposition masculin/féminin si banale), mais consiste en l'absence de prestations intergénérationnelles (c’est-à-dire entre générations différentes) : les parents d'un des époux entreprenent directement de réunir les biens et les apportent à ceux de l'autre. Ce sont des prestations intragénérationnelles.

La nature très souvent différente des biens fournis par les deux parties et l'absence d'étalon monétaire, tout autant que le désintérêt traditionnel des ethnographes pour les questions économiques ne permet pas d'apprécier correctement l'idée que ce qui est fourni d'un côté soit égal en valeur à ce qui l'est de l'autre. Mais la plupart de nos sources l'ont admis : nous l'avons admis aussi.

F :

prix du fiancé

F :

prix du fiancé

Transfert symétrique du prix de la fiancée par lequel la fiancée remet des biens aux parents du fiancé.

![]() G :

prix de la fiancée lorsqu’il existe un lien institué entre un frère et

une sœur, tel que le prix touché par le père à l’occasion du mariage de

cette sœur soit réservé pour payer le mariage de ce frère.

G :

prix de la fiancée lorsqu’il existe un lien institué entre un frère et

une sœur, tel que le prix touché par le père à l’occasion du mariage de

cette sœur soit réservé pour payer le mariage de ce frère.

En fait, le transfert est intragénérationnel. Le prix de la fiancée est versé au père qui n’en a que la garde, puisque son utilisation est réservée au frère « lié ».

Par son esprit, cette institution se compare bien avec la dot du régime dotal de l’Europe occidentale : celui à qui sont remis les biens n’en dispose pas.

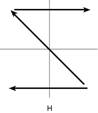

H

= B + transfert de type mahr (de l’époux à l’épouse, voir code M)

+ transfert en sens inverse des parents de l’épouse vers ceux de

l’époux.

H

= B + transfert de type mahr (de l’époux à l’épouse, voir code M)

+ transfert en sens inverse des parents de l’épouse vers ceux de

l’époux.

Rare.

I

= W + B :

double dot et prix de la fiancée.

I

= W + B :

double dot et prix de la fiancée.

Rare.

J = services + petit prix de la fiancée.

![]() Il s'agit de services (et non pas de « service », au sens de

« mise au service ») traditionnellement dus pas le gendre, obligatoires

et traditionnels, à échéances plus ou mois déterminées, sans résidence,

mais avec des petits paiements.

Il s'agit de services (et non pas de « service », au sens de

« mise au service ») traditionnellement dus pas le gendre, obligatoires

et traditionnels, à échéances plus ou mois déterminées, sans résidence,

mais avec des petits paiements.

Ces services sont phénomène courant dans le monde et ne sont par ailleurs pas notés comme tels dans ce travail ; seule leur combinaison, assez originale, avec un prix de la fiancée modique, l'est. Ce n'est ni tout à fait du B ni du O, encore moins du S, mais une sorte de forme atténuée qui combine toutes ces possibilités.

L :

enlèvement,

tout enlèvement, autre que dans un contexte de guerre, de raid, de

razzia.

L :

enlèvement,

tout enlèvement, autre que dans un contexte de guerre, de raid, de

razzia.

C’est :

- soit l’enlèvement au sens strict, sur l’exemple de Roméo et Juliette, qui suppose toujours, par opposition au rapt (fait de guerre), le consentement de la fiancée ;

- soit le kidnapping de la fiancée, souvent dans des formes rituelles qui simulent un rapt, sans consentement explicite de la fille, mais toujours en dehors d’un contexte guerrier.

Ce mode de mariage en lui-même n'implique ni fourniture de biens ni service, bien qu'il puisse ultérieurement être régularisé par le versement de prix de la fiancée et/ou la réalisation des différentes obligations afférentes au mariage.

Bien qu'il implique généralement une rupture d'engagements préalables, c'est une pratique qui doit dans de nombreuses sociétés être considérée comme quasi-institutionnalisée, sinon même tout à fait institutionnelle.

M :

mahr

ou sadaq,

transfert direct du mari vers l’épouse.

M :

mahr

ou sadaq,

transfert direct du mari vers l’épouse.

C’est le transfert typique du droit islamique. Il s’observe très peu dans la réalité.

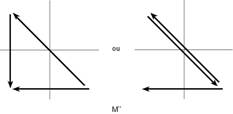

M’ :

« mahr indirect » = B + retour à la fille de 100%.

M’ :

« mahr indirect » = B + retour à la fille de 100%.

Le fiancé fournit des biens au père (comme dans un prix de la fiancée) mais avec l'obligation tout à fait explicite faite par la coutume pour celui-ci de réutiliser la totalité des biens reçus pour les remettre à sa fille (éventuellement en les convertissant en d'autres biens).

L'application de ce code suppose que c'est bien l'épouse qui reste propriétaire de plein droit des biens reçus.

Le résultat final du mahr indirect est le même que dans le mahr : tout va à la fille, rien n'est gardé par le père.

Quand le transfert est uniquement au père avec retour < 50%, on note simplement B.

M’’

= M + M’

ou M + C

M’’

= M + M’

ou M + C

Il y a toujours un mahr direct, plus un aller et retour, M’ ou C, dont le solde est nul. Le résultat final est : tout à la fille, rien au père, exactement comme dans le mahr pur ou indirect.

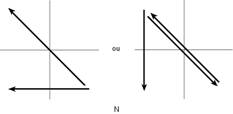

N :

toute combinaison de mahr (direct ou indirect) et de prix de

la fiancée (au père, par définition), ou toute forme de mahr indirect

imparfait, ou encore tout prix de la fiancée avec retour partiel,

tels que le résultat final de ces transactions soit : une partie

revient à la fille et une partie revient au père.

N :

toute combinaison de mahr (direct ou indirect) et de prix de

la fiancée (au père, par définition), ou toute forme de mahr indirect

imparfait, ou encore tout prix de la fiancée avec retour partiel,

tels que le résultat final de ces transactions soit : une partie

revient à la fille et une partie revient au père.

Ce code s'applique lorsque le gendre fournit des biens au père de la fiancée et que celui-ci n'en retourne qu'une partie à la fiancée (ce retour est conforme à ce que voudrait le droit islamique : pour la partie retournée, c'est un mahr "indirect") tandis qu'il garde l'autre partie pour lui (conformément au prix de la fiancée).

Il est souvent très difficile dans les sources de démêler les deux parts : les informateurs ont tendance à énoncer la norme (et à laisser entendre que la pratique lui est conforme) et ce n'est que dans les meilleures ethnographies que l'on apprend qu'une partie des biens est conservée par le père. A chaque fois qu'il y a doute, nous avons noté N. Le code N est donc un code par défaut.

O :

absence de tout transfert, de biens ou de services.

O :

absence de tout transfert, de biens ou de services.

La dimension économique du mariage est absente ou insignifiante (absence de prix de la fiancée, de dot, de leur combinaison et absence de "service pour la fiancée", etc.), sans que cette absence soit expliquées par des conditions particulières (octroi gratuite d’une épouse à un roi ou à un saint homme ; mariage préférentiel avec un type de cousine croisée ; etc.)

C'est un code par défaut : en l'absence de toute autre mention de fourniture de biens ou de service, nous avons admis que rien n’était fourni. Comme ailleurs, nous avons négligé les petits cadeaux d’usage.

Q :

obligations permanentes (viagères) vis-à-vis des parents de l’épouse.

Q :

obligations permanentes (viagères) vis-à-vis des parents de l’épouse.

Ce code s’applique typiquement à l’Australie. La richesse (biens) n'y joue aucun rôle.

![]() R

= S + D

R

= S + D

S

(« bride service ») : service pour la fiancée

S

(« bride service ») : service pour la fiancée

Il faut entendre par "service pour la fiancée" (il serait impropre de traduire "service de la fiancée" puique c’est le fiancé qui effectue le service) une pratique par laquelle le gendre se met au service de ses beaux-parents pour une durée longue (mois ou années), mise en service totale impliquant résidence, aux fins d'obtenir la main de la fille. Les trois critères distinctifs sont :

- résidence chez le beau-père (résidence dite « uxorilocale », temporaire),

- mise à son service (au sens "se mettre au service de quelqu'un" : implique obéissance sinon soumission, exécution de travaux, etc.)

- pendant un temps long (plusieurs mois au minimum), mais jamais à titre définitif (sinon on parlera d'asservissement, voir code V), au bout duquel le mari acquiert les droits normaux du mari sur son épouse (sans une telle acquisition, on considérera qu’il s’agit d’un asservissement).

La simple obligation périodique de service n'impliquant pas résidence est exclue de ce code (voir code J).

S’ :

forme affaiblie de S,

soit que le gendre se mette au service (au sens du « service pour la

fiancée ») du beau-père, mais sans résider avec lui, soit que cette mise

au service est considérée comme facultative.

S’ :

forme affaiblie de S,

soit que le gendre se mette au service (au sens du « service pour la

fiancée ») du beau-père, mais sans résider avec lui, soit que cette mise

au service est considérée comme facultative.

Ce mode est toujours secondaire par rapport à S.

T

= S + B

T

= S + B

U

= S + C = S + B + D

U

= S + C = S + B + D

V : asservissement

![]() Forme d'asservissement de l'époux par le beau-père, spécialement pour

avoir été incapable de fournir le montant du prix de la fiancée, qui se

marque par :

Forme d'asservissement de l'époux par le beau-père, spécialement pour

avoir été incapable de fournir le montant du prix de la fiancée, qui se

marque par :

- la résidence uxorilocale permanente,

- et un statut du gendre tel que : esclave, gagé, ou autre assimilable, qui implique servitude (nous entendons toujours par « asservissement » non seulement la dépendance mais encore le fait de devoir travailler pour celui dont on dépend).

Il s'agit bien d'une forme d'asservissement et non de dépendance en général : le gendre en dette, par exemple, dépouillé de certains de ses droits de parenté sur ses enfants, ou celui qui a engagé sa fille pour solder la dette, également dépouillé de certains de ses droits sur sa fille (typiquement, le droit de la marier à qui il veut, qui est transféré au créancier gagiste) est un dépendant, mais n'est pas un asservi (il ne doit pas son travail et n'est pas astreint à résidence). Asservissement signifie ici résidence avec son beau-père et travail à son service, sans possibilité de sortir de cette situation.

W :

double dot

W :

double dot

Il y a une dot qui vient des parents de la fille (D) et des parents du garçon, vers les époux.

X :

échange de sœurs, ou de tout autre type de parentes,

uniquement lorsque le fait de fournir une telle parente en mariage

ouvre le droit d'avoir une femme sans avoir rien à payer ni de biens à

fournir.

X :

échange de sœurs, ou de tout autre type de parentes,

uniquement lorsque le fait de fournir une telle parente en mariage

ouvre le droit d'avoir une femme sans avoir rien à payer ni de biens à

fournir.

Ce code ne s'applique que lorsque l'échange de soeurs se fait sans versement de prix de la fiancée ni service de la fiancée.

Un échange de soeurs qui se fait avec versement de prix de la fiancée se note Z : c'est la richesse qui prédomine, car même avec échange de soeurs, il faut payer. Cette nécessité du paiement annule en quelque sorte la portée de l'institution de l'échange de sœurs. L'échange de soeurs prend alors une autre signification, il permet de récupérer les biens fournis, et de moyen qu'il était de se procurer une épouse (en troquant les droits sur les soeurs), il devient un expédient qui annule les effets économiques de l'obligation de paiement.

Il arrive fréquemment que dans la même société on puisse procéder à un échange de sœurs sans paiement et aussi à un échange de sœurs avec paiement : on a alors deux modes de mariage, X et Z. Lorsque le premier est considéré comme préférentiel, on note X en mode dominant et Z en mode secondaire.

Lorsque l'échange de soeurs ne se fait jamais avec paiement, on note X tout seul.

Le phénomène dit de "l’échange de sœurs " prend parfois des aspects sensiblement plus complexes. Chez les Tiv (Nigeria), par exemple, un homme peut concéder une de ses sœurs en mariage à un autre homme qui lui concédera en retour des droits sur une de ses sœurs , sans qu’il y ait mariage : ces droits acquis sont alors ceux de la concéder à nouveau en échange avec une autre femme. Les sœurs sur lesquelles portent ces transactions sont alors comme une monnaie d’échange, jusqu’au moment où un des hommes qui a acquis les droits sur elle la prend comme épouse.

X est un code par défaut que l’on a noté en cas d’indécidabilité entre X et Z.

Y :

droit (d’un homme) sur sa cousine croisée matrilatérale, ou sur sa

cousine croisée patrilatérale, ou encore sur une de ses cousines

parallèles, qui le dispense d’une quelconque prestation matrimoniale en

cas de mariage avec une telle parente

Y :

droit (d’un homme) sur sa cousine croisée matrilatérale, ou sur sa

cousine croisée patrilatérale, ou encore sur une de ses cousines

parallèles, qui le dispense d’une quelconque prestation matrimoniale en

cas de mariage avec une telle parente

Comme le code précédent, ce code ne s'applique que lorsque le mariage résultant de ce droit se fait sans versement de prix de la fiancée, ni mahr, ni service pour fiancée. Ce cas, rare, est typique des Gilyak en Sibérie orientale (pour la cousine croisée matrilatérale), des Miao Noirs en Chine (pour la patrilatérale), et des certains Bédouins (pour la parallèle).

Il doit impérativement être distingué d’autres cas classiques de mariage préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale, comme les Kachin, les Chin (Birmanie), etc., qui va de pair avec le versement d’un prix de la fiancée élevé. Ces cas sont notés B.

Le code Y, par définition, ne peut être seul dans une société, car il représente une dispense de payer en cas de mariage avec la cousine préférentielle ; en cas de mariage avec une autre femme, il faut payer.

Cette possibilité étant en général liée au caractère préférentiel du mariage avec la dite cousine, il s’agit normalement d’un mode dominant.

Le droit, parfois noté dans nos sources, d’un homme à toucher le montant du prix de la fiancée ou du mahr (dû par tout autre que lui) sur une cousine s'il ne se marie pas avec elle, est aussi noté Y, puisque cela revient au même au point de vue économique : ce parent gagne le montant du prix de la fiancée dans tous les cas.

Z =

X +B, combinaison d'échange de soeurs et de prix de la fiancée

Z =

X +B, combinaison d'échange de soeurs et de prix de la fiancée

? : informations insuffisantes pour coder

Soit les sources sont silencieuses ou peu explicites ; soit encore, elles sont abondantes mais contradictoires, sans que les données permettent de trancher.

Il nous a semblé important de noter ces lacunes dans la documentation.

N’ont jamais été pris en considération les mariages suite à des rapts de guerre, les mariages avec les esclaves, les exceptions à la règle de mariage avec prix de la fiancée (comme le don de « charité » à un homme pieux en pays musulman ; le don d’une épouse au roi ; l’octroi d’une épouse au titre de remerciement ; etc.), ni les mariages en application du lévirat.

Remarques

La question du retour

La question du "retour", c'est-à-dire d'un transfert en sens inverse d'une partie des biens reçus par les parents de l'épouse, pose toujours un très délicat problème que l'on ne peut considérer que très rarement comme adéquatement résolu. Le problème est triple :

1° Quel est le volume de ce retour ? Cette question est une question clef : si le retour de 10% du prix de la fiancée doit être considéré comme un don de bonne volonté ne prêtant pas à conséquence, étant de surcroît banal comme le sont tous les petits cadeaux dans la plupart des sociétés qui nous occupent, il est clair au contraire qu'un retour de l'ordre de 100% modifie complètement l'institution. Or les sources font rarement état de données quantitatives.

2° Quelle est la nature de ce transfert ? Simple don ou obligation tout à fait impérative ? Il est souvent difficile d'en décider pour une raison qui tient au statut juridique de ce retour : il ne valide en général pas le mariage, il est rarement l'objet d'un discours explicite, encore moins de considérations normatives. Etant un geste fait par le beau-père, une générosité, une libéralité, il peut dans certaines sociétés être fait avec ostentation, mais dans d'autres rester caché.

3° A qui va-t-il ? Il y a en toute rigueur trois possibilités, qui représentent des cas très différents : soit il va à l'épouse, soit au couple (et en général au mari qui a autorité sur l'épouse), soit aux parents du mari.

Compte tenu des lacunes très importantes des sources sur ce sujet, nous avons adopté la règle suivante : nous n'avons tenu compte du retour dans l'appréciation du mode (et donc dans la codification) que lorsqu’il était en valeur sensiblement de même grandeur que le prix de la fiancée. Autrement, et même dans le cas où ce retour pouvait affecter la moitié des biens fournis au titre de prix de la fiancée, nous avons estimé qu'il ne modifiait pas la nature de l'institution. Cette décision est en partie arbitraire.

Pluralité des modes dans une même société

Dans une société donnée, il y a en général plusieurs manières différentes de se marier. A chacune de ces manières est associé un ensemble de prestations typiques, un "mode". Chaque société est donc caractérisée par une pluralité de modes. Ce sont des manières alternatives de se marier.

Pour chaque société,

1° nous avons noté autant de codes qu'il y avait de modes importants (nous n'avons jamais noté le rapt - prise de femme lors d'une guerre ou d'un raid - que nous avons jugé à la fois banal et presque universel) ;

2° nous les avons notés par ordre d'importance décroissante (le premier mode étant considéré comme le mode dominant). Ce qui pose deux problèmes :

- un mode peut être dominant statistiquement parlant sans l'être du point de vue des normes (sans être préférentiel). Par convention, nous avons noté en premier celui qui était considéré comme dominant du point de vue de la normativité - décision encore une fois arbitraire mais dictée par des considérations heuristiques, l'information sur le caractère préférentiel d'un mode de mariage étant plus souvent notée dans les sources que des données statistiques ;

- dans une société stratifiée, il peut y avoir des modes différents pour des strates différentes. Toujours par convention, nous avons noté en premier le mode de la classe dominante, ce que l'on ne peut justifier par un jeu de mot (et en contrefaisant une proposition célèbre) : le mode dominant est le mode de la classe dominante ; mais aussi, par le fait que la pratique de la classe dominante sert de modèle pour les autres.

| Base de données | retour haut de page |

VOIR la base sur les prestations matrimoniales

La base de données comprend successivement :

- la région géographique du peuple (en anglais) ;

- le nom du peuple (transcription anglaise) ;

- son numéro d’identification dans les Human Relation Area File ;

- son numéro d’identificaton dans l’Ethnographic Atlas de Murdock (nous avons affecté un code selon le même esprit aux peuples qui n’y figurent pas) ;

- ses coordonnées géographiques (longitude et latitude) ;

- les mêmes en degrés décimaux ;

- l’ensemble des codes des modes de mariage (en colonne MP), en commençant par le mode dominant, et successivement jusqu’à celui qui nous a paru le moins valorisé ;

- et dans les six colonnes suivantes (MP1, MP2, etc.), les mêmes, reproduits pour des questions de lisibilité.

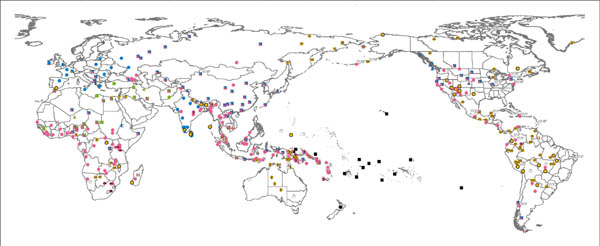

| Présentations cartographiques | retour haut de page |

Pour des raisons de simplification, A’ a été assimilé à A, B’ à B, et C’ à C.

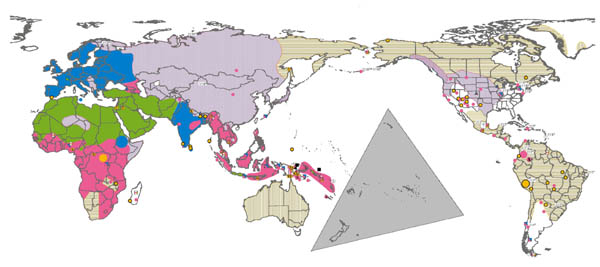

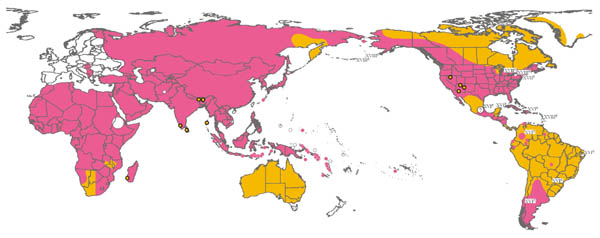

CARTE 1 : Modes dominants de mariage :

CARTE 2 : Distribution probable des modes de mariage dominants

CARTE 3 : Prix de la fiancée et biens matériels dans l'ensemble des modes de mariage

| retour haut de page |

Publications dans lesquelles cette base est préparée, présentée ou exploitée :

Testart, A. 1996 Le prix de la fiancée et autres prestations destinées aux parents de l'épouse dans quelques sociétés primitives. Annales de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand 32 : 235-267.

[L’auteur émet des réserves sur la présentation du prix de la fiancée dans cette première publication, trop dépendante des seules données africanistes ; la caractérisation des prestations matrimoniales américains est inadéquate.]

Testart, A. 1996-97 Pourquoi ici la dot et là son contraire? Exercice de sociologie comparative. Droit et cultures 32 (1ère partie) : 7-36 ; 33 (2ème partie) : 117-138 ; 34 (3ème partie) : 99-134.

[Ce long article définit les problèmes de la dot et définit la méthodologie générale du projet ; mais l’explication de la dot proposée en fin de cet article (troisième partie, pp. 112-123) doit être entièrement rejetée au profit de la nouvelle explication donnée dans l’article de 2001, « Nouvelles hypothèses sur la dot »]

Testart, A. 2001 Nouvelles hypothèses sur la dot. Droit et cultures 42 : 183-210.

Testart, A., Govoroff, N. & V. Lécrivain 2002 Les prestations matrimoniales. L'Homme 161 : 165-196.

[Article qui présente la base de données sur les prestations matrimoniales.]

Testart, A., Lécrivain, V., Karadimas, D. & N. Govoroff 2002 Prix de la fiancée et esclavage pour dettes : Un exemple de loi sociologique. Etudes Rurales 159-160 : 9-33 [reproduit in Testart, A. 2001 L'esclave, la dette et le pouvoir : Etudes de sociologie comparative. Paris : Errance.]

[Article qui utilise la base de données sur les prestations matrimoniales pour comparer la distribution géographique du prix de la fiancée avec celle de l’esclavage pour dettes.]

Testart, A., Lécrivain V. & N. Govoroff 2002 Le prix de la fiancée : Richesse et dépendance dans les sociétés traditionnelles. La Recherche 354 : 34-40.

[Article de vulgarisation qui résume les points principaux des deux précédents.]

Testart, A., (s.d.) Eléments de classification des sociétés. À paraître.

[Utilisation de la base de données sur les prestations matrimoniales comme un des principaux critères de classification des sociétés.]

[1] Nous sommes redevables sur ce sujet d'une remarque de Patrice Bidou que nous tenons pour fondamentale et qui est, à notre avis, valable pour la plus grande partie des basses terres d'Amérique du Sud.

[2] Pour un exemple classique de cette répartition, voir Evans-Pritchard 1951 : 74-89 (Trad. franç., 1973 : 99-117).

[3] Connues dans toute l'oeuvre de Malinowski, sous le nom d'urigubu : le fait que Weiner récuse cette appellation est sans incidence sur notre propos. En revanche, les précisions que fournit Weiner sur la distribution des biens et des devoirs sont fondamentales. Dans son exposé classique sur les prestations matrimoniales, Malinowski (1929 : 76-80, Trad. franç., 1930 : 77-81) les présente comme dues par les deux "parties" sans que l'on sache jamais à qui reviennent les biens. Dans sa présentation de l'urigubu, il en fait une relation "frère-soeur" et l'explique en fonction de l'unité matrilinéaire constituée par ce couple et l'enfant de la soeur (1935, I : 188-217, trad. franç., 1974 : 171-197) : présentation et explication sont incompatibles avec les précisions apportées par Weiner.

[4] Trad. franç., 1983 : 213.

[5] L'expression est de Dimitri Karadimas.

[6] Jusque dans les années 60, époque vers laquelle la dot se généralise. Dans les autres provinces, cette généralisation est beaucoup plus précoce.

[7] Ce qui n'empêche pas qu'il y ait en pratique d'autres formes que celles reconnues par le dharmashastra, service pour la fiancée, enlèvement, etc. Nous avons distingué en tout cinq ou six formes pour l'Inde hindoue.

[8] Nous avons donc supprimé le code murdockien T ("token brideprice", prix de la fiancée symbolique) qui se trouve maintenant absorbé dans B.