|

[La

thèse d’une religion première centrée sur les femmes et le

culte d’une grande Déesse-Mère a encore ses partisans. Elle

s’appuie sur l’existence de statuettes répandues à la

période néolithique et représentant des femmes nues et aux

formes opulentes.]

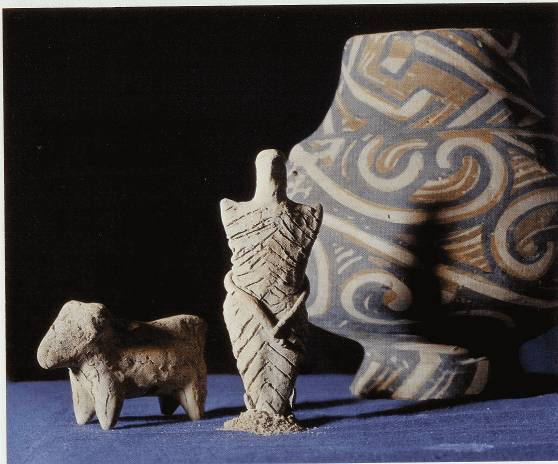

Quelques exemples de

statuettes néolithiques – successivement : la « Danseuse »

de la tombe 2 de Ma’americh (IVe millénaire, Égypte) ;

Cucuteni (Ve millénaire, Roumanie, province de

Moldavie) ; Golovita, culture de Hamangia (VIe-Ve

millénaire, Roumanie).

Certes le nombre de telles statuettes est impressionnant :

30 000 rien que dans les Balkans,

et des statuettes analogues au Proche-Orient, en Anatolie,

en Égypte, et en Europe orientale. Mais, sauf exception,

elles ne sont pas associés à des lieux de cultes, ni à des

temples, structures d’ailleurs toujours difficiles à

identifier en archéologie. Elles ne sont nullement

impressionnantes par leur facture, souvent grossière, ni par

leur taille qui dans la plupart des cas n’excède pas

quelques dizaines de centimètres : une photographie publiée

par Müller-Karpe (1973 : pl. p. 63) témoigne bien de ce

contraste entre le caractère très élaboré des poteries et le

caractère fruste de ces statuettes.

Vase polychrome, statuette

humaine et figurine animale de Cucuteni (Ve

millénaire, Roumanie, province de Moldavie).

Le

phénomène n’est d’ailleurs pas propre au Néolithique

puisqu’il était déjà présent au Paléolithique et se

continuera à l’âge du Bronze. Pourquoi alors cet intérêt

excessif porté aux statuettes d’âge néolithique ? En raison

de leur nombre ? Sans doute, mais aussi en raison d’une

assez vieille idée comme quoi les femmes auraient inventé

l’agriculture et, ce faisant, auraient aussi donné naissance

à une nouvelle société, plus douce que celles des chasseurs.

Société aimable que dirigent les femmes, avec

corrélativement un panthéon surplombé par la figure d’une

grande Déesse-Mère, symbole de la primauté donnée à

l’agriculture et de la prépondérance des femmes tout à la

fois. Ensuite viendront les sociétés plus violentes et

patriarcales dominées par les guerriers, avec des panthéons

dominés par des dieux mâles. Le premier à avoir fait ce rêve

d’un âge d’or sous l’égide de femmes maternelles et de

déesses bienveillantes fut Bachofen en 1861. Un siècle plus

tard, ce sont pratiquement les mêmes thèses que présente M.

Gimbutas

tout au long d’une œuvre prolifique mais entièrement

organisée autour d’une seule idée. Elle reprend de Bachofen

toutes les thèses, y compris celle qui veut que le règne des

femmes ne soit pas l’inverse exact de celui des hommes (car

à vrai dire Bachofen ne parle pas de « matriarcat », mais

seulement de Mutterrecht : « droit maternel »), ne

consistant pas en domination, mais plutôt en harmonie. Elle

se borne à raccrocher ces thèses aux données archéologiques

qui faisaient défaut à Bachofen : pour l’époque néolithique,

ce sont les statuettes de « déesses-mère », et la fin de

cette période bienheureuse est identifiée avec l’arrivée de

peuples guerriers associés à des chars, lesquels seraient,

selon une thèse déjà ancienne, les Indo-Européens. Je passe

sur ce dernier point qui est totalement en dehors de mon

propos et qui a déjà fait couler pas mal d’encre, pour ne

m’attacher qu’à la question centrale : qu’est-ce qui nous

fait croire que les femmes auraient été mieux loties au

Néolithique qu’ensuite ? qu’est-ce qui nous fait croire que

les religions néolithiques auraient été vouées au culte des

Déesses-Mères ? Uniquement les statuettes de femmes

dénudées, et rien d’autre. C’est le seul et unique argument

en faveur de la « Grande Déesse ». Aucun autre type de

données archéologiques ne milite en faveur de cette

hypothèse. Les tombes (très nombreuses) d’époque néolithique

ne témoignent nullement d’une quelconque prépondérance des

femmes ; les cultes, en raison de la difficulté de les

repérer en archéologie, ne témoignent de rien du tout ; les

temples sont difficilement identifiables ; quant aux plans

de villages, qu’il convient de compter parmi les documents

les plus importants sur la vie sociale, ils ne témoignent

pas plus de quoi que ce soit sur la condition féminine.

Reste donc les statuettes et les seules statuettes. Leur

prolifération est-elle l’indice d’une situation privilégiée

des femmes ?

L’image de la femme

J’ai

grand peur qu’il faille répondre par la négative, pour une

raison très simple. C’est en effet que partout, dans

toutes les sociétés connues, ce sont les hommes qui

manipulent les images de femmes, tout particulièrement de

femmes dénudées, et ceci n’est pas le signe d’une

quelconque prépondérance féminine, mais seulement une des

traductions les plus ordinaires de la domination masculine.

Rien

n’est plus significatif à cet égard que notre actuelle

« civilisation de l’image », ainsi qu’on l’a qualifiée

depuis maintenant plus de cinquante ans. La publicité

utilise inlassablement les mêmes images de sirènes

alléchantes ou provocantes, pour solliciter le chaland. Tout

un chacun sait qu’il ne s’agit que de vendre ou de faire

vendre, et peu importe qu’il s’agisse d’un dentifrice, d’un

modèle de voiture, d’un voyage ou de promouvoir un nouveau

film ou un nouveau disque. Et personne […] ne conclurait à

la glorification de la femme, laquelle ne joue dans cette

affaire tout au plus qu’un rôle instrumental. Cela est

suffisamment connu pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y

insister. Mais s’agit-il là d’un trait propre à notre seule

époque contemporaine ? L’actuelle prolifération de

l’imagerie suggestive l’est assurément, mais pas les

représentations de femmes dénudées qui abondent dans

l’histoire de l’art, de l’architecture ou de la décoration

occidentale. Au XIXe siècle, elles se dressent en

candélabres autour de l’Opéra de Paris, elles s’allongent

sur le pont Alexandre III, tout comme elles le font

lascivement dans la peinture dite « pompier » de cette

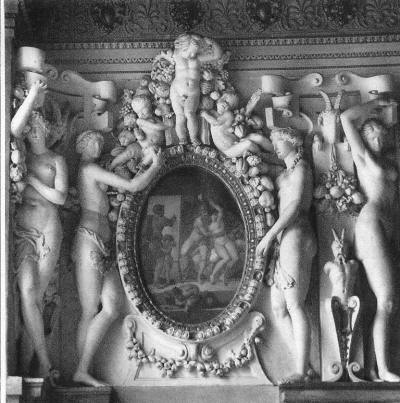

époque. Aux XVIIIe ou XVIIe siècles,

leurs bustes ornementent les pilastres et agrémentent de

diverses façons les façades des hôtels particuliers. Les

proues de navires s’ornent pareillement de poitrines

féminines offertes à la bise. Et déjà à la Renaissance, leur

nudité s’allonge parmi les décors des châteaux, pour le seul

plaisir du roi et de la cour, et sans même prétendre y jouer

le rôle de cariatides.

Stucs du Primatice à

Fontainebleau (Renaissance).

[…]

Tournons nous à présent vers ces civilisations restées de

tradition orale jusqu’à la colonisation, qui n’ont pas connu

l’institution de l’État et sont restées en marge des dites

grandes religions qui si souvent ont marché du même pas que

les grands empires. Laissons de côtés les petites sociétés

d’Asie des collines ou des îles, lesquelles, bien qu’elles

se soient tenues à l’écart des civilisations, n’ont pas

manqué d’être influencées, les unes par le bouddhisme ou

l’hindouisme, les autres par l’islam. Laissons également de

côté les Amériques, marquées par un art principalement

animalier, en dehors des grands États, sinon des grands

empires, des Andes et du Mexique que l’on mélange si souvent

dans la notion d’art précolombien avec les peuples

périphériques, nomades et anarchiques. Laissons de côté les

détails, les cultures particulières. Entrez seulement dans

la récente section des Arts premiers du Louvre, vous y

verrez une majorité de représentations féminines. Ouvrez

seulement un livre sur les arts d’Afrique noire ou

d’Océanie, vous ferez le même constat. Rien n’est plus

courant, rien n’est plus banal que ces statuettes

généralement de bois qui représentent des femmes aux

poitrines bien marquées, fortement sexualisées, l’appareil

génital étant le plus souvent aussi peu dissimulé.

|

Haut d'une

statue-pilon, Senufo, Côte d'Ivoire (Zürich,

Rietberg Museum). |

Statue féminine sur

crochet, Iatmul, moyen Sépik,

Papouasie-Nouvelle-Guinée (collections

Barbier-Mueller). |

Mais

aucun ethnologue, aucun historien de l’art n’en a jamais

conclu de cette prépondérance de représentations féminines à

la prédominance des femmes dans la société. Parce que tout

un chacun sait bien que la situation des femmes africaines

ou océaniennes, pour être différente de celle des femmes

dans la culture grecque, romaine ou chrétienne, n’y est en

aucune façon meilleure.

Ce

sont partout les hommes qui fabriquent ces statuettes et

presque partout eux qui les utilisent, les stockent, les

disposent dans les cases ou au fronton des maisons des

hommes, ou sur les lieux de culte. Elles représentent les

épouses des ancêtres et, plus rarement, en régime

matrilinéaire, les femmes ancêtres elles-mêmes. Parfois,

elles sont les mères mythiques. Associée à une

représentation masculine au caractère sexuel tout aussi

ostensible, une telle statuette représente le couple

primordial dont est issu toute l’humanité. Partout, elles

sont les génitrices ou les mères dans leur fonction

éducatrice, elles symbolisent l’idée générale de maternité,

celle de fécondité. Car dans toutes ces sociétés, il est bon

d’avoir de nombreux enfants, pour travailler les champs ou

défendre ses droits, les armes à la main. La puissance d’un

homme se juge au nombre de gens qu’il réussit à garder sous

sa houlette, et d’abord au nombre de ses enfants, lequel

dépend évidemment du nombre de ses épouses et de leur

fécondité. Nul mystère donc à ce que ces sociétés

représentent si souvent la femme sexualisée ; nul doute

également que ce ne soit pas là une façon de valoriser la

féminité en elle-même. Les femmes ne sont que les objets et

les moyens des stratégies masculines.

[…]

Références citées dans cet extrait :

Cohen,

Cl. 2003 La femme des origines ; Images de la femme dans

la préhistoire occidentale. Paris :

Herscher.

Gimbutas, M. 1974 The gods goddesses

of Old Europa, 7000-3000 BC: Myths, legends & cult images.

Berkeley & Los Angeles: University of California

Press.

Guilaine, J. 1994

La mer partagée : La Méditerranée avant

l’écriture, 7000-2000 avant Jésus-Christ. Paris :

Hachette.

Müller-Karpe,

H. 1973 [1968] L’art de l’Europe préhistorique [trad.

de l’all.]. Paris : Albin Michel.

Przyluski, J. 1950

La grande déesse : Introduction à

l’étude comparative des religions. Paris : Payot.

Ucko, P.J. 1962 The interpretation of

prehistoric anthropomorphic figurines. Journal of the

Royal Anthropological Institute 92: 38-54.

Ucko, P.J. 1965 Anthropomorphic ivory

figurines from Egypt. Journal of the Royal

Anthropological Institute 95: 214-239.

Ucko, P.J. 1968 Anthropomorphic

figurines of prehistoric Egypt and Neolithic Crete. Londres: Andrew Szmidla.

|